武生騒動と福井藩の暗影

幕末の雄藩にも挙げられ、その徳川親藩の立場から

佐幕ではあるが勤皇、公武合体の藩論を持つ越前藩は、

維新後の新政府内では、薩長勢力により、

この武生騒動の要因である版籍奉還の頃までには

その中枢から追われていた。

創生期の薩長政府から快く思われていない福井藩の、

足元で起こった武生騒動は、福井藩にとって、

府中の反福井統治、大きくは反政府運動の暴動ではなく

あくまで本多家家格昇格運動に限定して処理する必要があった。

また一方で、この機に乗じて旧府中藩士を黙らせ牛耳る、絶好の時とも見ていたのではないか。

当時、火付けや強奪は死罪にも値するものであったのかもしれないが、

(襲われたのは、福井重商主義に一役かっていたと目される豪商の屋敷が中心)

この騒動勃発直後に、前年より行ってきた家格昇格運動を越訴の罪ととらえての、

多数の旧藩士の捕縛や惨忍な拷問は、当時としては正当で必要性があったものなのだろうか?。

騒動そのもので言えば、”本多家の家格昇格がうまくいかない腹いせに、旧府中藩士らが計画して

町民や農民に打ちこわしをさせた”或いは、”旧藩士が先導して打ちこわしをした”

とか言う自白が欲しかったのであろうか。

ここに、武生騒動処理において越前藩内の、ある二人の人物の長年の関係が少なからず

影響していたのではないかと思える、影の側面がある。

ひとりは、当時、武生騒動処理にあたった福井藩の権力者で、

既に中央からは退いていた由利公正である。

由利公正(三岡八郎)は、横井小楠の教えに傾倒し実践、

幕末の越前藩の財政を立て直してみせ越前を雄藩に押し上げた功績を持ち、

生前の坂本龍馬に新政府参加を要請され、実際、政府の財政構築に取り組んだが、

太政官札流通を巡る問題などで、大隈重信との政争に敗退していた。

そして、もうひとりの人物が関龍二である。

関龍二(関義臣)は、前名を山本龍次郎と言い、府中藩士の次男に生まれた。

次男であった故、後に、福井にあった山本家の分家に寄留し福井で育った。

福井の藩校で頭角を表し、橋本左内にも認められ、

その後由利公正と同じく来藩中であった横井小楠の革新的な思想にも触れていた。

しかし関自身は、藩論の公武合体的考えではなく、

どちらかといえば過激な倒幕思想を持っていた。

やがて関は、遊学を名目に越前を離れる事となる。

万延から慶応の初めまでに、江戸の林塾を経て昌平坂学問所に寄宿する。

その遊学許可の藩の条件なのか、或いは遊学後の関の実力を藩側が見込んでの事か

いずれにせよ藩側の記録としては、諸藩の動きの探索方も兼ねての遊学であった。

そして、その勤皇倒幕の考えを持っての、蝦夷地見聞や各藩士との交流の後、

慶応三年初めには、坂本龍馬を長崎に訪ね、社中、海援隊に参加する事となる。

この頃より山本の姓から関を名乗り始める。

また慶応三年七月には、龍馬の了解とグラバーの斡旋により英国渡航を実行するが、

台風で船が遭難、九死一生を得て上海を経て長崎に戻ってくるという

府中生まれの者だけでなく、当時の日本人としても極めて稀な体験をしている。

しかしながら、幕府や佐幕思想の越前藩から見れば、

密航であり、許しがたい行動であったかもしれない。

(海援隊在籍時は、藩に暇届を出しており、脱藩状態と考えられるが・・)

そもそも、関の長崎行き時の目的は越前藩の探索方の任を託された

ものであったのか?定かではないが(記録では、これまでに再度探索方に任免)

旅費等を藩に報告するなど、純然たる脱藩志士ではなかったようではある。

(長崎に向かう途中、熊本に小楠を訪ねてもいる)

もしかしたら、関は活動資金を、藩は関の思想を知りながら

長崎や諸藩の情報を得たいと言う両者の複雑な利害があったのかもしれない。

長崎に戻った関は、その後、鳥羽伏見の戦い後の京都越前藩邸に入る。

ここで由利公正に激しい叱責を受け、対立が表面化する。

関は藩に居場所がない中、長崎で交友のあった後藤象二郎や陸奥陽之助の要請で

大坂府の営繕局や舎密局を兼務する事となる。これは藩の許可の無いままであった。

おそらく、この時点で正式要請が政府から藩にあったとしても

関と由利の関係から考えて、藩がそれを許可する見込みは無かったかもしれない。

また、一方で関は、三岡の政敵ともいえる大隈とも親しかった。

その後、越前藩の関係者が中央(京都)から相次いで退いて行く中、

越前藩は大坂府に執拗な、関解任要請をするようになり

それに答えないと見るや、最終手段として越前藩吏による関龍二の拉致および

強制帰藩、そして府中の関の兄宅への幽閉にまで及んだ。

藩は、関を重病にしたて、大坂府や政府に届けで解任を取り付けている。

それは、大坂に舎密局が開校される前夜、

そして、版籍奉還を各藩が相次いで施行する僅か前の事であった。

そして版籍奉還後、武生では本多家家格昇格運動が起き

当然、旧府中藩士達の昇格運動の過程では、武生に幽閉中で

政府高官にも繋がりのある関に、政府への献金や嘆願に一筆協力を要請した事はあった。

しかし、武生 生まれながら福井育ちの越前藩直臣で、

更に幽閉、謹慎中の関には昇格運動の主謀者にはなり得なかった。

そんな中、遂に武生騒動が起きてしまい、福井藩の騒動処理が始まり

幾多の旧藩士と共に関龍二も投獄され、厳しい取り調べが行われた。

それは刑死者3人以外に、藩士二人を含め12人が獄死しするという

いわば、獄内処刑とも言うべき拷問であったと思われる。

関はなんとか獄舎では命を落とさなかったものの、最終的には死刑を求刑される。

しかし、藩の求刑を政府が認めなかった為、関は釈放され謹慎に終わった。

極私論で小説風、そして乱暴で極端な言い方をすれば、

旧藩士らを死に追いやるほどの拷問、取り調べは、

その取り調べ側に、相手を絶命させてしまっても構わないとまでの強い思いがあっての行為にも見え、

それは先に記した福井藩の旧府中藩士に対する権力の誇示で、

更にその二人の藩士らの獄死は、関龍二、その人を抹殺する事を目的とした過程での、

関の心の外堀、内堀を埋めていく手段であったとも取れなくもない。

また更に騒動の処理後も、旧府中藩士らは福井に移住させられ、

それにより財力を失わされ、同時に福井の城下での旧府中藩士同士の結束や敵意をも失わせ、

何時しか表面上、武生騒動は風化させられていった。

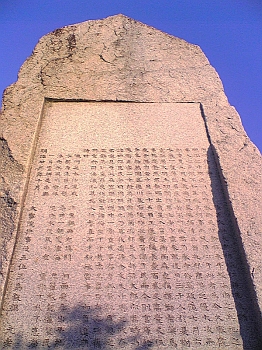

「明治戊申唐崎築堤碑」

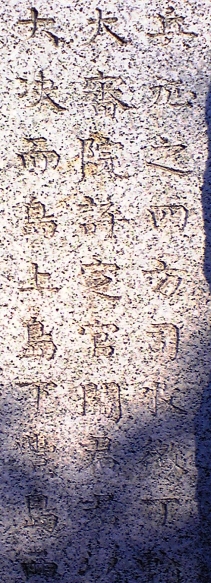

武生騒動で投獄される2年前、そして、越前藩吏に大阪から強制帰府させられる1年前の、

慶応四年(明治元年)七月、関義臣は「唐崎村領国役堤御普請所長」として

当時の後藤象二郎 大阪府知事の下、奉職に就いていました。

同年五月からの長雨で淀川が摂津唐崎村にて決壊し氾濫、

七月から十月にかけ、唐崎の堤防築堤に陣頭指揮を取っていました。

「明治戊申唐崎築堤碑」は、関がその事業を終えた二十二年後の、

明治二十三年十月、彼が大審院評議官(後に検事准総長)時代に建てられました。

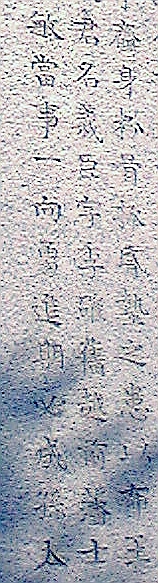

碑文は、大審院検事従五位 三島毅 撰、元老院議官従四位勲三等 厳谷修 の書で

当時の唐崎村長「木村孫太郎」氏の名や築堤の経過と共に

関義臣が越前藩士だった事などの経歴も彫られています。

因みに、碑文を撰した 三島毅(中洲)氏(備中生まれ)は、関義臣より8歳程歳上で、

同じ昌平黌や大審院の出自で、また、漢学者として関とは漢詩でも繋がりがありそうな人物であり

「明治の三大文宗」と称せられたそうです。

(当碑の文末にも、中洲氏の漢詩あり)

更に余談ですが、三島中洲は、東京帝国大の教授や後に宮中顧問官なども歴任されているので、

府中出身の、渡邉洪基や松本源太郎とも面識があった可能性もある?と思われます。

また厳谷修(一六)氏は滋賀県出身、当時の有名な書家で「明治三筆」の一人と言われた人物で、

この碑は格式のあるものと感じます。

しかし、実際に築堤が竣工した直後の建立ではないようなので、

何故この時期(明治二十三年)に碑が建てられたのかは

現在の所、不明です。

いずれにせよ、関義臣の名が碑に残っている事は、

(それも、私的に結構身近にあった・・) 府中からの縁の糸を感じます。

(平成二十二年十一月二七日午後 訪問)