越前府中騒動結末記

朝、福井から太鼓を打ち鳴らしながら幾隊もの新兵徴練隊が武生に入った。

その数 四千五百人とも言われている。

まずは火縄付鉄砲隊の厳重な警護のもとに、東京からの護送者6人を福井の獄舎に送り、

町内の十人頭を召し捕って取り調べを始めた。その白状をもとに次々と町人が捕らえられていき

或る者は福井へ護送され、或る者は許されるなど、武生町人、農民は生きた心地がしなかった。

また、旧領主 本多副元も市中を騒がせたという事で、福井に召され謹慎処分となった。

8月10日には武生町内にある龍泉寺にも取り調べ所が設けられ、160名余りが有罪として

捕らえられた。取り調べには厳しい拷問が行われ、当時子供であった土肥慶蔵氏は、

のちの郷土誌(武生郷友会誌)に

「我が家の向こう側に松原を隔てて昔の役所があった。ある日、友達と松原の上で遊んでいると

役所の方から悲鳴が聞こえた。何事かと互いに顔を見合わせながら忍び足に立ち寄って門の隙間

からそっと中を覗いてみると、正面の玄関の式台に容赦なく高手に縛り上げられたる荘夫が背を

向けて屈している。奥の一段高い所には恐ろしげなる役人が傲然と腰うち掛けて何事か声高に

罵っている。また囚人の左右には袴の股立て小高くかかげ、手には青竹のほうきのごとく割れた

のを振りかざした鬼の様な男が二人立っていて、役人の指示のまま"まだ白状せぬか、是でもか"

とビシビシと打ち叩く。"アイタ、アイタ、只今申し上げます。"と言う声もかすかにやがて

気絶でもしたのか、脇なる手桶の水を吹きかけられた。之を見たる我等はびっくり仰天、

夢中で駆け出した。」と記している。

福井に護送された者にも、毎日拷問が行われた。棒責め、縄責め、石板責めの拷問であった。

特に石板責めは、松の木を三角形の柱状にした角を上に数本並べ、その上に素肌で座らせ

両手は後ろ手に縛り、膝の上に石板を重ねていくという残酷なものであった。

また取り調べは、本多家家格昇格運動で東京に嘆願に行った人達にもおよび、

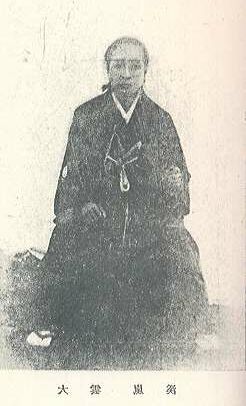

この昇格運動に関係する旧家臣の佐藤深造、谷口一学、関義臣、大雲嵐渓、竹内團らも

次々と捕らえられ福井に護送されていった。

竹内團が捕らえられた直接の理由は、半鐘を鳴らしたという事だったと伝えられている。

また、昇格運動の参謀長である松本晩翠が、この年4月より北海道開拓の視察の為

武生に不在であった為、晩翠の実弟である竹内團への拷問は 凄惨を極め

遂に十月二十一日 獄死した。

(拷問の悲惨さに、仲間がひそかに毒殺したという噂もあった)

また、藩医 斉藤策順の弟で松本晩翠や竹内團の従兄弟にもあたる 大雲嵐渓も

獄舎で悪疫にかかり、十一月五日に獄死した。

それまでに、旧家臣の薬師寺宇一、平野権九郎、大坂(高木)才四郎がひそかに武生を脱出し

東京へ出て、暴動の経過を説明し本多家家格昇格運動の初志を貫こうとしたが、

福井藩兵に見つかり捕らえられて、福井に護送 投獄されていた。

また松本晩翠は北海道への逃亡とみなされ、武生の家屋敷を取り上げられた。

その後、晩翠は10月15日に函館に戻って自ら自首して謹慎し、

12月5日には福井の獄舎に入れられた。

一方、九月二十日頃から十一月にかけて出獄が許された者は続々と町に戻ってきていたが

翌明治4年(1871)1月25日、投獄中の米屋庄八(堀江徳山)に騒動の発起人として、

また箒屋末吉と浜屋仁三郎には火付けの犯人としてそれぞれ斬罪が言い渡され、

同年2月14日に処刑が行われた。ちなみに米屋庄八 自身は無実であったにも

かかわらず、罪を一身に背負い騒動の主謀者として処刑されたと伝えられる。

そして同日(2月14日)午後、残りの投獄者は全て釈放され関係者の処分は終わった。

騒動のあと、福井本藩は幾多の府中士族(旧家臣)に福井への移住を命じ、

武生城下の武家屋敷は空き屋が目立ち、やがてその屋敷も取り壊され、

淋しい空き地だけがあちらこちらに出来ていったという事である。

この騒動で処刑されたり、獄舎で非業の死を遂げた人は15名にものぼった。

そして明治5年(1872)1月14日に、その犠牲者を弔う式典が町内 龍泉寺で行われ、

また明治7年(1874)10月には、旧家臣として犠牲者となった 竹内團、大雲嵐渓 両名の為、

松本晩翠(竹内の兄)、斉藤修一郎(大雲の甥)が、本多家の庭石を貰い受け、

谷口安定の「厳霜烈日」なる書を刻んだ哀悼碑を町内 藤垣神社境内に建立した。

「南越武生士族

竹内勝郷

大雲譲 追哀碑

明治七年十月 松本晩翠

斎藤修一郎

建之」

ついで明治10年(1877)12月、龍泉寺内墓地に旧藩主 本多副元の名で

犠牲者の石碑「成仁碑」が立てられた。

碑文には、「明治維新の際、旧領士民、余が族属の件で憂慮周旋せしが、其の挙措は

ついに藩の嫌疑にかかり、此の諸士は非命に死す。今この義担を哀悼する為此の碑を建つ。」

とあり、犠牲者15名の名が刻まれている。成仁とは身を犠牲にし仁を成すと言う事らしい。

その後の明治12年(1879)、本多副元は特旨をもって華族に列し 従五位に叙せられ、

ついで明治17年(1884)に、男爵を授けられ、当初の旧家臣や旧領民の念願(本多家家格昇格)が

偶発的な暴動と犠牲者のうえに、15年後 ようやく成就したと言える。

現在の竹内團(先祖代々)の墓